近視とは

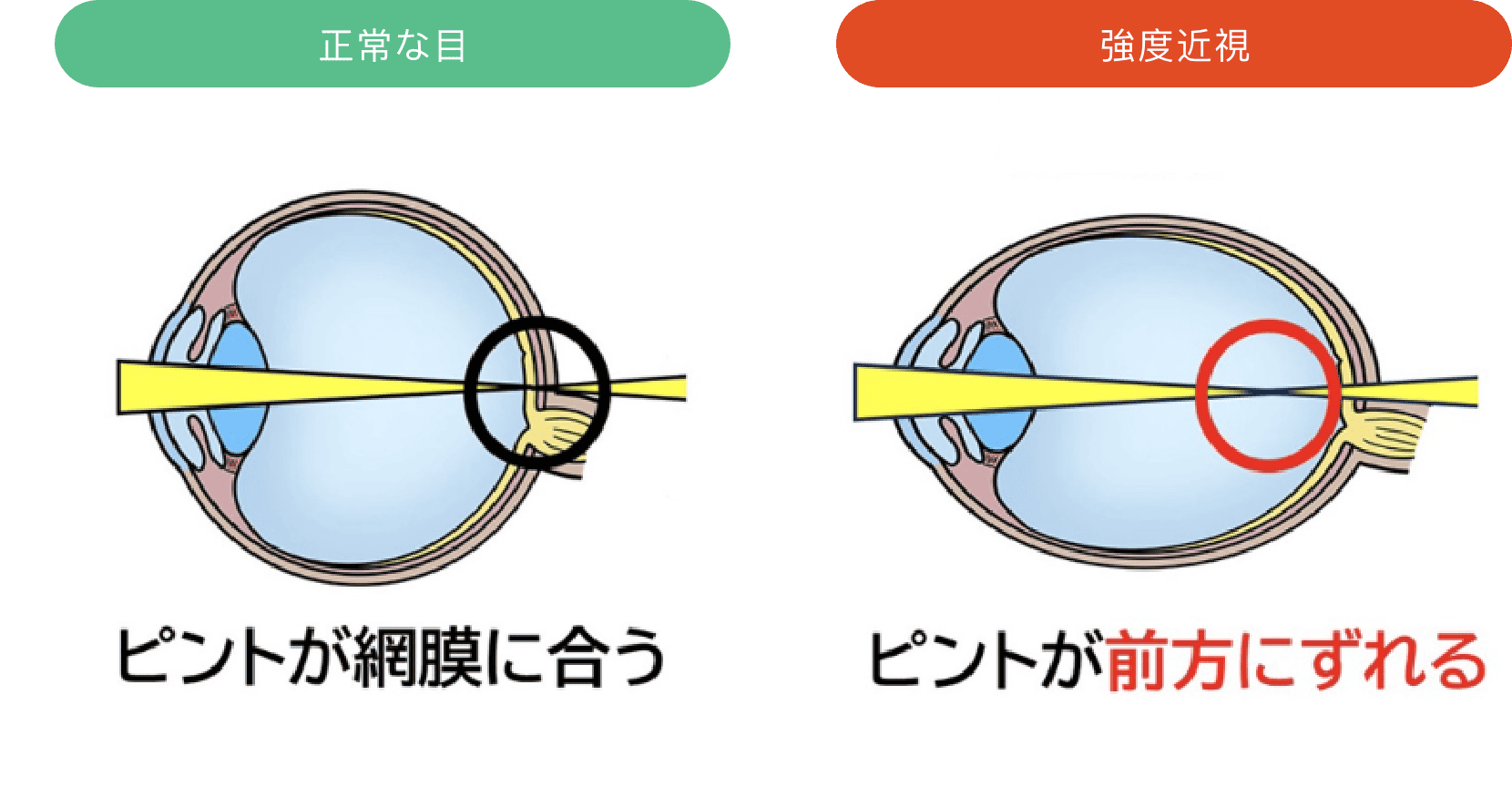

近視とは、眼球の形が前後方向に長くなって、目の中に入った光線のピントが合う位置が、網膜より前になっている状態です。

「近視」になると、近くのものははっきり見えますが、遠くのものがぼやけて見えます。学童期の近視の主な原因は眼軸長が伸びる事が原因です。背が伸びる成長期に近視が進みやすいといわれています。

眼軸が長すぎると、遠くを見たときに水晶体をどれだけ薄くしても、ピントは網膜上には合わず、網膜の手前で合ってしまいます。このような近視を「軸性近視(じくせいきんし)」と呼びます。

近視は「メガネやコンタクトレンズをすれば見える」として、これまで大きな問題とは認識されてきませんでした。ところが、近視の人は将来、さまざまな目の病気にかかる確率が、近視がない人と比べて高いことが分かってきました。生涯にわたり、良好な視力を維持するためには小児期に近視の発症と進行を予防することが大切です。

近視の原因

近視には、遺伝と生活習慣の両方が関わっています。片親が近視の場合、子どもの近視リスクは約2倍、両親ともに近視なら約8倍に高まるとされています。

最近では遺伝的な要因以上に、スマホやパソコン、本などを長時間近くで見るといった行為が、近視の大きな原因とされています。近くを見続けることで、その距離にピントを合わせようと眼球が伸びてしまい、近視が進行します。いわば、目が近くの見え方に適応しようとする反応が、近視を引き起こしているとも言えます。

近視予防のためには、近くを見続けないことが大切です。意識的に目を休め、遠くを見る時間を取りましょう。

近視は治るの?

近視の回復方法やトレーニングについてのご相談をよく受けます。 視力回復センターやインターネットや書籍などで、「こうしたら視力が回復する!」というようなさまざまな眼のトレーニング方法が紹介されています。

しかし、残念ながらトレーニングによって近視が改善することはありません。 近視の前段階である「仮性近視」といってピント合わせの筋肉が緊張し、一時的な近視の状態ならある程度効果があるかもしれません。

ですが実際はそのような特別なトレーニングを行わなくても遠くの物を意識して眺めたり、休むことで緊張を取り除くことが可能です。 一方で、仮性ではなく本当の近視、「軸性近視」は眼軸が伸びることによって物理的に起こる近視です。一度伸びてしまった眼軸は、元に戻すことができません(眼球を小さくする事ができないため)。

つまり、学童期に多い軸性近視の場合はいくらトレーニングを積んでも近視を治すことができないのです。そのため一旦近視になった場合、これ以上進まないように近視の進行を抑制させる事が大切です。仮性近視か軸性近視かを調べるには、眼科で眼軸を測る検査、屈折の精密検査、調節ができない状態での検査などで分かります。

近視と診断されたら

まず生活習慣の見直しを

近視は、連続して近くを見る作業(近業作業)が増えることで進行しやすくなります。

外で遊ぶ時間が減って、家の中でまんがを読んだり、ゲーム機で遊んだり、スマートフォンを長時間見たりすることが多くなっていないでしょうか?こうした生活習慣が、子どもたちの近視を進める原因になっています。

読書や勉強をするときは、まず十分な明るさを保つことが大切です。

また、本を読むときなど、近くのものを見るときには30センチ以上の距離を保つようにしましょう。距離が近すぎると、近視が進みやすくなります。

1日2時間の外遊びを

近視の進行を抑えるためには、屋外で過ごすこと、つまり太陽の光を浴びることが効果的だという報告が、海外の研究を中心に多数あります。1日2時間、屋外での時間を確保するようにしてください。

学校の昼休みや休憩中に外で遊び、休日は外出して公園などで遊ぶ習慣を作るのがよいでしょう。なお、直射日光だけでなく、木陰や建物の影の中で遊ぶことでも効果はあります。

規則正しい生活と

栄養バランスの良い食事

成長期のお子さんにとっては、早寝早起きをして、しっかり朝食をとるという基本的な生活習慣が、近視の進行を防ぐうえでも効果的だとされています。睡眠不足や不規則な生活は、目の疲れが取れにくくなり、近視を助長しやすい環境になってしまいます。

当たり前のことではありますが、毎日の生活リズムを整え、栄養バランスのとれた食事をとることが、目の健康を守るためにもとても大切です。

■ 視力低下を防ぐために

すでに近視と診断されているのに「生活に支障がないから大丈夫」「眼鏡をしたら目が悪くなる」という誤った認識のもと放置している方もおられます。

昔は近視に対する治療はありませんでしたが、今は様々な抑制方法があります。ものを見るのに見えづらそうにしている、目を細めている、近づいて見ている、遠くで見るように促すと嫌がる、このような症状ないですか?

見えにくいのを見よう、見ようとすることで、余計にピント合わせの筋肉を刺激し、近視の進行につながることがあります。眼科に連れてきたときには既に進行していた近視だった、時には治療を要する弱視の場合もあります。

近視抑制治療

低濃度アトロピン

近年の研究により、0.01%の低濃度アトロピンに十分に近視の進行を抑える効果があることが分かり、副作用が少ない安全な治療法として注目されています。

■ 治療の特徴

- 就寝前に1滴の点眼を毎日継続するだけの簡単な治療です。

- 近視の進行を平均30%程度軽減する効果が期待できます。

- ふらつき・めまい・発熱などのアトロピン特有の副作用は、低濃度のためほとんどありません。

- 岐阜市内ではまだ実施している医療機関が少ない治療ですので、保護者の方に十分な説明を行ったうえで、慎重に治療を進めていきます。

■ 当院の治療方針

6ヵ月間の近視進行が−0.5D以内であれば、現在の低濃度アトロピン治療を継続します。

−0.5Dを超える進行が見られた場合は、以下のような追加治療を検討します

- アトロピン点眼の濃度を上げる

- オルソケラトロジーとの併用

- 多焦点ソフトコンタクトレンズとの併用

- レッドライトセラピーの導入

近視の進行が落ち着いてくる15歳〜18歳頃まで、治療の継続をお勧めしています。

オルソケラトロジー

特殊なカーブをもつハードコンタクトレンズを就寝中に装用することで、角膜の形状を一時的に変化させ、日中は裸眼で見えるようにする治療法です。

これまでの研究から近視の進行を30〜50%程度抑える効果が示されています。低濃度アトロピン点眼との併用により、さらに相乗効果が得られる可能性もあります。

※自由診療となります。

■ 費用について

当院では毎月定額で始められる新しいシステムをご用意しています。料金は以下の通りです。

オルソケラトロジーの費用

| 適応検査・診察費用 | 3,000円 |

| 月々(片眼) | 4,400円 |

| 月々(両眼) | 7,700円 |

※レンズの洗浄保存液は別途費用が必要です。通常のハードコンタクトレンズ洗浄保存液でも代用できますが、

当院推奨の純正品(ヨードが含有されているもの)の使用をお勧めします。

※視力を維持するためには毎晩継続して装用することが必要です。

※装用を中止すると数日~1週間程度で元の状態に戻ります。

※治療中は必ず定期検診(3ヶ月毎を推奨)を受けるようにしてください。

定額制のメリット

初期費用の負担が少なく、

気軽にスタート

「高額なレンズ代や検査代がかかって、うまくいかなかったら…」というご不安を軽減。経済的・心理的なハードルを下げて、安心して治療を始められます。

1年ごとに無料で新しいレンズに

交換可能

オルソレンズは使用とともに汚れや劣化が進み、矯正効果が変わることもあります。定額制なら追加費用なしで年1回のレンズ交換ができ、常に清潔で最適なレンズを使用できます。

手厚い保証サービス付き

破損や汚れによる交換、度数変更なども無料で承ります。万が一の紛失時にも、低コストで再提供が可能です。

こんな方にオススメ

- 近視の進行をできるだけ抑えたい

- 日中は裸眼で過ごしたい(スポーツや学校

生活でメガネ・コンタクトを使いたくない) - コンタクトやメガネに対して不快感・

わずらわしさを感じている - ドライアイで通常のコンタクトが使えない

- 近視の手術に抵抗感がある

■ リスク・副作用

オルソケラトロジーは安全性の高い治療法ですが、通常のハードコンタクトレンズと同様に、充血・異物感・アレルギー反応が起こる場合があります。また、装用中のレンズの汚れや、お手入れが不十分な場合などに、角膜に傷がついたり、まれに感染症(角膜炎)を起こすことがあります。

レッドライトセラピー

デバイスをのぞきこみ、レッドライト(赤色光)をみることで眼底の血流を促進して代謝があがり、眼軸長の伸びを緩やかにして近視の進行を抑制するとされています。1回3分、1日2回、週で合計10回のぞきこんで治療をおこないます。Eyerising社の近視治療用機器は近視進行抑制に有効であることが海外での臨床試験で証明されており、上記の治療スケジュールをしっかり守った症例では近視の進行を87.7%の抑制効果を示したことが報告され、現状の近視進行抑制治療の中ではもっとも効果が高い結果報告となっています。

■ 安全性について

海外の臨床試験ではレッドライト療法は副作用が少なく安心して使える治療法として評価されており、オーストラリア、ニュージーランド、EU、イギリス、中国で承認を得ています。

短期的な副作用として、一般的に治療後一時的なまぶしさ、残像が生じます。通常、治療後に3分間程度目を閉じることでこれらの症状は消失します。また、治療回数を重ねることで症状の持続時間は短くなると言われています。非常に稀ですが、網膜障害をきたす可能性が報告されています。

■ 費用について

当院での定期的な検査、治療費とは別にデバイスのサブスクリプション契約(使用料)が必要です。具体的な金額は以下の通りです(税込金額)

| 初年度治療検査費 | 初回適応検査:11,000円 治療検査費1年分:165,000円(デバイス貸出費用を含む) |

| 2年目以降 | 診察毎(問題なければ3か月毎の経過観察):5,500円 |

上記とは別にデバイスのサブスクリプション契約が必要です。

| 月払い:8,250円 | |

| サブスクリプション 契約金額 |

1年払い:89,100円 |

| 2年払い:158,400円 |

※自由診療となります。

特殊コンタクト

(多焦点ソフトコンタクトレンズ)

近視は、目の中心でピントが合っていても、周辺部でピントが合わないことが原因の一つと考えられています。特に、周辺部でピントが網膜の後ろにずれる状態が、近視の進行を促す可能性があるため、このずれを軽減することで、近視の進行を抑えられるとされています。

多焦点ソフトコンタクトレンズはレンズ中央部分で、網膜中心に光の焦点が合いますが、レンズの周辺部分に向かって加入度数を増して、網膜の手前でピントが合うように設計されています。 適応範囲が広いためオルソケラトロジーのできない強い近視の方も使えます。

近視抑制機序はオルソケラトロジーと同じなので抑制効果は同等(30-50%)と考えられています。 昼間の装着が必要ですので、自分で管理できる年齢の方が対象となります。当院で使用しているレンズはシード1Day Pure EDOF(MID)です。 遠方・中間・近方度数が複雑に組み合わされた光学デザインになっています。

適切な眼鏡処方、近視抑制用眼鏡

「メガネをかけ始めると、かえって近視が進む」—こんな話を聞いたことはありませんか?よくあるご質問ですが、結論から言うと、それは“迷信”です。実際には、遠くも近くも常にクリアに見えている状態の方が、近視の進行を抑える上で有利だと考えられています。

そのため、「できるだけ裸眼で頑張った方が目にいい」といった考え方は、お子さんにとってデメリットでしかありません。

最近の研究では、少し度数を弱めた“低矯正メガネ”よりも、きちんと視力に合った“完全矯正メガネ”の方が、近視抑制に効果があるという報告が出ています。

また、小学生のお子さんは、本を読んだりノートを書くなどの「近くを見る作業(近見作業)」の際に、ピントが少し網膜の後ろにずれてしまうことがあります。これを「調節ラグ」といい、実はこのズレも近視を進める一因です。

そこで、メガネのレンズに「近くを見るための度数(プラスの加入度数)」を加えることで、目の負担を減らし、調節ラグを軽減することができます。これにより、近視の進行を抑える効果が期待されます。

メガネによる治療は、小さなお子さんでも簡単に取り入れられ、コンタクトレンズや点眼薬に比べて副作用の心配がほとんどないという利点もあります。

当院では、お子さまの目の状態を丁寧に診察した上で、適切なメガネ処方を行っています。

サプリメント(クロセチン)

カロテノイドの一種である「クロセチン」が、近視の進行を抑える可能性があるとして注目されています。実際に、クロセチンが近視進行を抑制したという研究データも発表されており、クロセチンを配合したサプリメントが近視抑制に効果を期待できる補助的手段として広まりつつあります。

また、1日2時間程度の屋外活動が近視抑制に効果的であることは、すでによく知られていますが、これは太陽光に含まれるバイオレットライト(波長360〜400nmの紫色の光)による効果とされています。

この光が「EGR-1」という、近視の進行を抑制する遺伝子を活性化することがわかってきています。

興味深いことに、クロセチンも同様にEGR-1を活性化する働きがあることが研究により示されています。つまり、太陽光と同様のメカニズムで近視を抑える可能性があるということです。

(近視抑制効果があると発表された「クロセチン」の含有量は7.5mgですが、一般で販売されているロートクリアビジョンジュニアには、2.5mgと少量しか入っていませんのでご注意ください。)

■ 近視進行チェック

当院では、20万人以上の視力データをもとに統計的に解析されたシステムを活用し、お子様の将来の近視進行(近視度数)を予測する「近視進行チェック」を行っています。

年齢や現在の近視度数、行う予定の治療内容などをもとに、将来の視力の予測値と、治療によって期待される近視抑制の効果をわかりやすくご提示いたします。

※こちらのチェックに関して、患者様の費用負担は一切ございません。

当院は近視抑制治療に

力を入れています。

お子様の目の状態や生活環境に応じて、それぞれに最適な近視抑制法をご提案いたします。

058-264-4955

058-264-4955 LINEで予約

LINEで予約